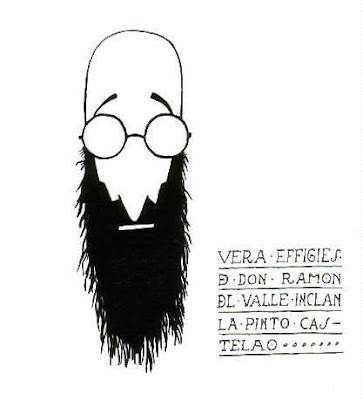

"La barba negrísima, un poco rala sobre las mejillas, un poco en punta, como para caracterizar a Mefistófeles en ópera - así describía a don Ramón del Valle Inclán la actriz Josefina Blanco, la que luego sería su mujer, el día en que lo conoció, en 1905 -; luego, la boca, de labios finos y pálidos ligeramente movidos por un tic nervioso; una boca larga, entreabierta, anhelante, de corte mefistofélico también, casi oculta por el mostacho enhiesto, fanfarrón; nariz prominente, cyranesca, sobre la que cabalgaban unos quevedos con gruesa armadura de carey, (...). Y tras los quevedos, los ojos tristes, dulcísimos, maravillosos, cargados de melancolía, como si hubieran contemplado todos los dolores del mundo y para todos tuviera una mirada de piedad, de comprensión, de consuelo. (...) Mas de repente, como en un choque, mis ojos se encontraron con los suyos. Rápidamente, evité afrontar aquella mirada; no tan deprisa, sin embargo, que no me diera tiempo para advertir la expresión de ternura con que aquellos ojos se fijaban por primera vez en mí. (...) Ahora hablaba, hablaba mesuradamente, dulcemente, con cierta musicalidad que acaso dependía, más que del tono, de las palabras armónicas, enlazadas sabiamente, sin afectación, con naturalidad...Tenía la voz aguda, de timbre un poco femenino, y un acusado defecto de pronunciación sellaba su habla, suave, con ligero acento de nacionalidad imprecisa. ¿En qué consistía aquel defecto de expresión? ¿Era labial? ¿Era lingüístico? ¿Qué letras rozaba el desconocido al hablar? ¿Era la ce? ¿Era la zeta? ¿La ese, tal vez? Atendí. Era la ese; pero no desfigurándola, sino destacándola, silbándola un poco...Toda la afectación que faltaba en la palabra estaba en las manos, cuyos movimientos parecían medidos y estudiados con arte. ¿Dónde había yo visto otras manos como aquellas?...¿Dónde las vi? Las había visto hacía mucho tiempo. ¿Cuándo? ¿Dónde? Me recordaban algo que vivía en mí misma; pero ¿qué era? ¿De dónde era?...". (Josefina Blanco: "Memorias" .- (inéditas).

"La barba negrísima, un poco rala sobre las mejillas, un poco en punta, como para caracterizar a Mefistófeles en ópera - así describía a don Ramón del Valle Inclán la actriz Josefina Blanco, la que luego sería su mujer, el día en que lo conoció, en 1905 -; luego, la boca, de labios finos y pálidos ligeramente movidos por un tic nervioso; una boca larga, entreabierta, anhelante, de corte mefistofélico también, casi oculta por el mostacho enhiesto, fanfarrón; nariz prominente, cyranesca, sobre la que cabalgaban unos quevedos con gruesa armadura de carey, (...). Y tras los quevedos, los ojos tristes, dulcísimos, maravillosos, cargados de melancolía, como si hubieran contemplado todos los dolores del mundo y para todos tuviera una mirada de piedad, de comprensión, de consuelo. (...) Mas de repente, como en un choque, mis ojos se encontraron con los suyos. Rápidamente, evité afrontar aquella mirada; no tan deprisa, sin embargo, que no me diera tiempo para advertir la expresión de ternura con que aquellos ojos se fijaban por primera vez en mí. (...) Ahora hablaba, hablaba mesuradamente, dulcemente, con cierta musicalidad que acaso dependía, más que del tono, de las palabras armónicas, enlazadas sabiamente, sin afectación, con naturalidad...Tenía la voz aguda, de timbre un poco femenino, y un acusado defecto de pronunciación sellaba su habla, suave, con ligero acento de nacionalidad imprecisa. ¿En qué consistía aquel defecto de expresión? ¿Era labial? ¿Era lingüístico? ¿Qué letras rozaba el desconocido al hablar? ¿Era la ce? ¿Era la zeta? ¿La ese, tal vez? Atendí. Era la ese; pero no desfigurándola, sino destacándola, silbándola un poco...Toda la afectación que faltaba en la palabra estaba en las manos, cuyos movimientos parecían medidos y estudiados con arte. ¿Dónde había yo visto otras manos como aquellas?...¿Dónde las vi? Las había visto hacía mucho tiempo. ¿Cuándo? ¿Dónde? Me recordaban algo que vivía en mí misma; pero ¿qué era? ¿De dónde era?...". (Josefina Blanco: "Memorias" .- (inéditas).

Josefina Blanco conoce a Valle Inclán en una reunión de actores y gente del teatro en casa de Ceferino Palencia y María Tubau. Josefina tenía entonces 16 o 17 años y actuaba de dama joven en la compañia de la Princesa. Pronto la actriz se da cuenta de que Valle no es un ser sobrenatural, sino un hombre como otro cualquiera, con sus inconvenientes y ventajas, con sus flaquezas y, por encima de todo, con su indefinible atractivo. Cuando se dice que tras los pasos de un hombre siempre aparece el andar decisivo de una mujer, en el caso de Valle Inclán no hay excepción ninguna. Contaba Josefina Blanco en una entrevista realizada en 1944 cómo al comenzar su noviazgo, quien escribiría más adelante Tirano Banderas se encendía con argumentos y proyectos en la cabeza que le costaba luego llevar a la práctica y poner sobre el papel. Para sacudirle su pereza, Josefina le entregaba cada noche, al despedirse, diez cuartillas, que el joven Valle Inclán debía devolverle escritas al día siguiente. Si eso no ocurría, la novia no le hablaba, y en esto - decía Josefina - ella no transigía. Con el tiempo, le permitió escribir en papel de menor tamaño, pero mantuvo el número fijo de diez cua

rtillas durante todo el noviazgo.

rtillas durante todo el noviazgo.La cara y la cruz de Valle Inclán - como la de tantos escritores y artistas del mundo -muestran triunfos y desgracias, reconocimientos y confesiones desoladas. Cuatro años antes de morir y a un año del estreno de "Divinas palabras", le escribe Valle a un amigo, Ruiz Contreras, el 27 de julio de 1932:

"Mi querido Contreras: recibí su buena carta. Estoy abrumado. Ayer empeñé el reloj. Ya no sé la hora en que muero. Como tengo que cocinar para los pequeños (a finales de ese año se divorcian la actriz y el escritor), el fogón acaba de destrozarme la vegija. Ni salud ni dinero, y los amigos tan raros. Por eso le agradezco doblemente su carta. Si en mi experiencia, desengañada, ya no puedo acogerme a ninguna esperanza, me trae un consuelo. No crea usted, sin embargo, que me desespero. Yo mismo me sorprendo de la indiferencia con que veo llegar el final. He convocado a los hijos y les he expuesto la situación. También ellos tienen el alma estoica. Les he dicho: "Hijos míos, vamos a empeñar el reloj. Después de comernos estas cien pesetas, se nos impone un ayuno sin término conocido. No es cosa de comprar una cuerda y ahorcarnos en reata. No he sido nunca sablista y quiero morir sin serlo. Creo que los amigos me ayudarán, cuando menos para alcanzaros plazas en los asilos. Yo me acogeré al Asilo Cervantes. Allí tengo un amigo: D. Ciro Bayo". Como pequeños héroes - prosigue Valle Inclán -, se tragaron las lágrimas y se han mostrado dispuestos a correr el temporal sin darle demasiada importancia. En rigor, no la tiene, y si alguna vez yo se la he dado, es porque me salgo del hecho cotidiano de una familia sin recursos, con el padre enfermo."

Parecería todo esto un parlamento de una pieza teatral pero es la vida misma que Valle quiere representar en su escenario.

(Fotos:Caricatura de Valle Inclán, por Castelao, 1916; Valle Inclán con Josefina y su hija Conchita; Lectura de "Divinas palabras" en el Teatro Español: entre otros, Enrique Borrás, Margarita Xirgu, Rivas Cheriff, Castelao y Valle Inclán, foto de Alfonso.-Imágenes: fundaciónvalleinclán.org.)